日記

湘南ゆうき村の施設長・課長日記

骨髄提供体験記⑤(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

前回までの体験記はこちら

【入院2日目(手術当日)】

5時30分、緊張からか普段より早く目覚め、術前最後の水分補給(OS-1)をする。

(6時過ぎに起きていたら飲めなかったので、体内時計に感謝)

6時、看護師が来てOS-1の摂取量を確認され回収。

8時半、手術着を着るよう指示があり、弾性ストッキングを履いて待つ。

目出し帽の足バージョンが気に入り、記念撮影。(捨てずに持ち帰った)

9時、看護師さんに呼ばれて手術棟へ。

手術棟の手前に待機室があり、

この時間帯に手術する人が、5人集まった。

順番に名前が呼ばれ、各々手術室へと向かう。

こんなに手術する人がいるんだなと思っていると

3番目に呼ばれ、いよいよ手術室のあるフロアへ。

正面に窓があり、明るくて広く、とても清潔感のある空間。

「手術室までの通路に大きな窓がある病院って珍しいんですよ」

なんて説明を受けながら手術室へ歩く。

手術室の前には、麻酔科の先生と看護師がスタンバイしていて、

名前・生年月日・手術名を最終確認され、手術室へ。

いよいよだ。

※写真は年末年始に帰省した妻の実家山形の雪景色

「標準的支援」(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾貢)

「強度行動障害の標準的支援」という言葉があります。行動障害の予防や、現に起きている状態を改善するための支援の方法として、近年、研修等でよく説明されている考え方です。

藤沢育成会では、平成17年に「行動援護」というガイドヘルパーの制度が創設された時から、「行動援護従業者養成研修」を実施してきました。行動援護のサービスを提供するためには、ヘルパーさんがこの研修を受講する必要性があり、以前からガイドヘルパー研修など自前で研修を実施することが自然な流れだったこともあって、サービスセンターぱるが行動援護研修の事務局を担当してきました。

平成25年からは、国がこの研修を他のサービスの従事者のための「強度行動障害支援者養成研修」という研修に再編し、「基礎研修」と「実践研修」の2階建て方式になりました。この研修も、平成27年度から藤沢育成会で実施することになりました。

これらの2つは、元のカリキュラムは同じものなのですが、地域の支援の充実のために、行動援護ヘルパー向けにキャパシティを確保しておく必要があると判断し、育成会では別々に実施しています。

これら2つの研修共通で、基本的な考え方・方法として学んでいるのが、この「標準的支援」です。

「強度行動障害を有する者への支援にあたっても、知的障害や自閉スペクトラム症の特性など個人因子と、どのような環境のもとで強度行動障害が引き起こされているのかなどの環境因子もあわせて分析していくことが重要となる。こうした個々の障害特性をアセスメントし、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整していくことが強度行動障害を有する者への支援において標準的な支援である。」

※強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書(令和5年3月30日) より)引用

上記研修では、この考え方を講義と演習を組み合わせて学んでいきます。この研修を全国で、すでに10万人以上の従事者が受講済みだということで、昨年度からは支援の現場での技術の定着を目的に、施設での支援の核となる人を育成するための「中核的人材養成研修」を国主体で開始し、育成会からも受講生とスタッフとして、それぞれ参加しています。中核的人材研修ではより実践的な内容を、実際の支援の現場とのやり取りで身に着けていくと同時に、外部コンサルテーション(広域的人材)と一緒に利用者を支援して状態を改善していくためのネットワークも作っています。すでに行動障害の状態になっている人を支援していくためには、多様な人材の力が不可欠だからです。

福祉現場の従事者の処遇改善の動きも活発ですが、働き甲斐・やりがいとは、処遇面だけではないと思っています。業界として、それら社会の期待に応えられる専門性を持つことが、この仕事の魅力を高めることになります。我々の仕事の専門性が理解されるということは、自閉症や発達障害、知的障害のある人の生きにくさや、配慮の仕方についての理解も進むということだと思っています。

今年の2月~3月には、神奈川県の委託をうけ、「行動障害を予防するための研修会」を予定しています。3回目(3月20日)の日程は若干の空きがありますので、ぜひご参加ください(詳しくは、法人ホームページ「法人からのお知らせ」をご覧ください)。

(写真は、年末に相模湖にワカサギを釣りに行った際の「ワカサギハウス」。雲一つない釣り日和でしたが...釣果は聞かないでください。ブラックバスが釣れました!)

骨髄提供体験記④ (湘南ゆうき村・法人事務局 高橋宏明)

前回までの体験記はこちら

8月上旬【入院初日】

真夏の晴れた朝。

次女を保育園、夏休み中の長女を学童へ送り届け、病院へ。

10時30分、骨髄バンクのコーディネーターが付き添い、入院手続きを開始。

受付は10分ほどで完了し、

骨髄バンクから「入院支度金」として5,000円を受け取る。

ここからは単独で病棟へ移動。

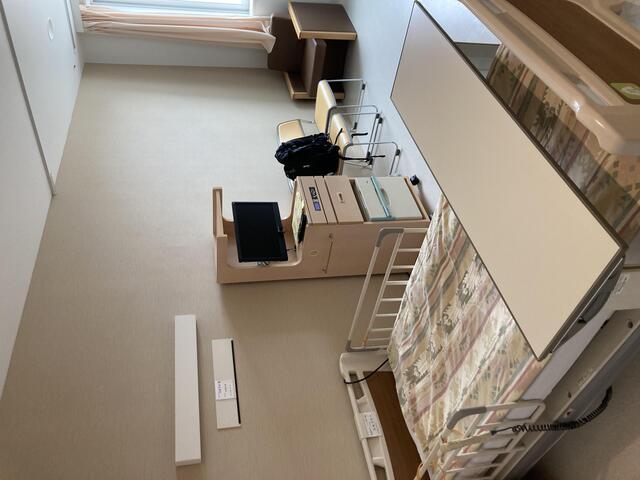

案内されたのは、トイレとシャワー室付きの個室。

初日は術前入院のため、手術説明がある以外は自由時間。

持参した積読本をこの機会に一気に読み終え、

必要もないのに施設長全員のGoogleカレンダーをチェック。

これもすぐに終了。

テレビカードを購入して、開幕したての甲子園を観戦。

やることがなくなったので病院内を散策することにした。

がん専門の総合病院で「暗い雰囲気」を勝手に想像していたが、

院内は明るく整理されており、そうしたイメージは感じない。

看護師たちは、移動可能なカート式のパソコンで立ちながら業務をこなす。

見ていてとてもかっこいい。

初めての入院。しかも「元気だからこそ」の入院。

どう過ごせば良いのか分からず、

ベッドの背もたれを上げたり下げたりして、なんとなく時間を過ごした。

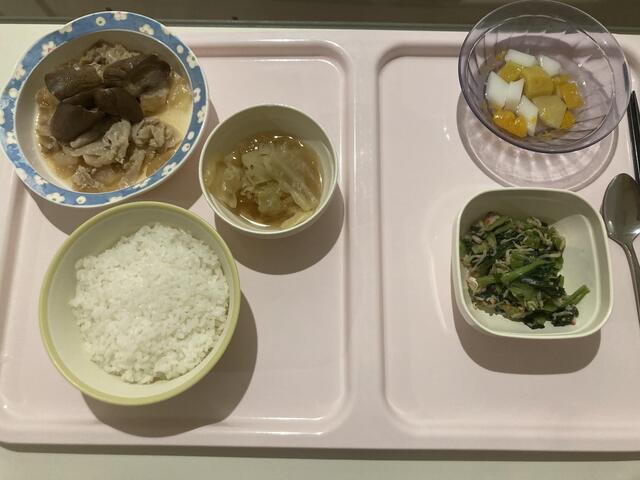

12時過ぎ、昼食が配膳される。

昨日から同姓の入院患者が3人もいるらしく、

採血や食事のたびにフルネームで確認される。

少し面倒だが、この徹底ぶりには安心感があった。

食事は温かいおかずと冷たいデザートがしっかり分けて提供される。

思わず「これ、加算ついてるんだろうな」と、

職業病的な目線でチェックしてしまう。

18時30分、夕食を済ませ、翌日の手術に向けて3つの制限が課される。

①間食は禁止

②飲み物はOS-1のみ可(3本支給)

③翌朝6時以降は絶食

「OS-1を飲んでおくと、麻酔の効きが良くなるんですよ」

と看護師さんが教えてくれる。

22時、「手術に備えて早めに眠りたい」

そう思えば思うほど、逆に寝付けない。

病院の個室とはいえ、入口に鍵はなく、定期的に看護師が見回りに来る。

0時、看護師さんに相談したところ、睡眠導入剤を処方してくれる。

服用後、すぐに眠りについた。

次回は、入院2日目骨髄摂取手術についてお伝えいたします。

9月23日(火)、湘南ゆうき村の30周年感謝祭を開催しました!

たくさんの方にご来場いただき、本当にありがとうございました。

そして本日、2025年10月1日で湘南ゆうき村は30歳を迎えました。

ここまで歩んでこられたのは、支えてくださった皆様のおかげです。

これからの湘南ゆうき村も、どうぞあたたかく見守り、

一緒に歩んでいただければ嬉しいです。

今後ともよろしくお願いいたします。

「今年もお祭り、やります!」 (湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾 貢)

今年もお祭りシーズンで、湘南ゆうき村は9月23日(火)、湘南だいちでは10月11日(土)に、それぞれお祭りを企画しています。

利用者さんやご家族、地域の皆さんに日ごろの感謝を伝えたいという想いで、スタッフ一同準備を進めています。

最近好きな曲の「まつり まつり 毎日愛しき何かのまつり まつり」という歌詞に、なるほどそうか、その通りだ!とも思いますが、やはりお祭りは、非日常的な体験であるからこその楽しみ、でもあります。

特に俣野囃子保存会の演奏は大迫力ですので、是非観に来てください。

西俣野は引地川沿いでお米を作っている農家がたくさんいて、この時期は稲刈りで大忙しですが、自治会の方もお祭りに協力してくださっています。

お米といえば、今年は価格の高騰もあって、減反政策からの転換の方向性が示され、見た目にも作付面積が増えたように感じます。季節が進むにつれ、田んぼや稲の状態も、例年以上に期待をもって見てしまいます。

今回は騒動になりましたが、お米やそれ以外の食べ物についても、政策や価格など、生産者や流通、消費者にとって適正か否か、考える良い機会になったのではないかと思います。食べ物がいつも当たり前にあるありがたさに、我々は鈍感になっていたのではないかと。

お米の値段を下げるとか、給付金がどうとか、目先の人気取りの動きもありますが、いま考えなければいけないのは、将来も安心して生活できる国や社会にするために何をするべきか、ということなのではないかと思います。

われわれの仕事についても、「毎日愛しきなにかのまつり」でありながらも、同時に将来の安心を提供できているか、永続性のある仕組みになっているかどうか、を考えていかなければ、と思います。

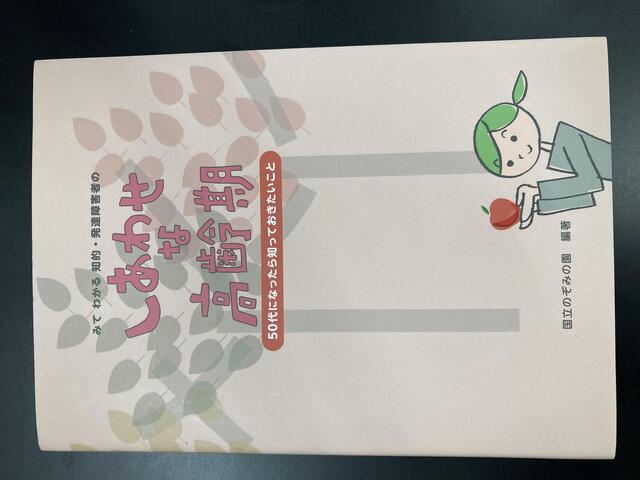

先日、法人の研修でご講義いただいた、国立のぞみの園の田中理事長から紹介いただきました「みてわかる 知的・発達障害者のしあわせな高齢期~50代になったら知っておきたいこと~」という本です。具体的なエピソードやイラストも多く、タイトルの通り「みてわかる」のでお勧めです。

先日、法人の研修でご講義いただいた、国立のぞみの園の田中理事長から紹介いただきました「みてわかる 知的・発達障害者のしあわせな高齢期~50代になったら知っておきたいこと~」という本です。具体的なエピソードやイラストも多く、タイトルの通り「みてわかる」のでお勧めです。

※書店等では取り扱っていないようなので、ご所望の方は「独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園」のホームページ「調査・研究」のフォームからお申込みください。

骨髄提供体験記③(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

骨髄提供体験記の続きです。

これまでの体験記①②は下記をご覧ください。

体験記① 【通知~確認検査】

社会福祉法人藤沢育成会 | 骨髄提供体験記①(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明) | 施設長・課長日記

体験記② 【最終同意~採取前健康診断】

社会福祉法人藤沢育成会 | 骨髄提供体験記②(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明) | 施設長・課長日記

採取前健康診断にて、

麻酔科医の「呼吸が3時間止まる」という説明について確認したところ、

厳密には『自力呼吸が止まる』という意味であるとのこと。

呼吸を管理するために『人工呼吸器』を使用する必要があり、

その際には気管にチューブを挿入する『挿管』を行う必要があるとのこと。

なお、挿管の際には、喉を傷める可能性があることについても説明を受けた。

3時間程度で無事、移植前健康診断を終えた。

7月中旬【骨髄提供決定】

移植前健康診断を受けた数日後、結果が届いた。

『骨髄採取可能な健康状態』とのこと。

これで、正式に骨髄提供が決まった。

候補者の間は『提供しない可能性』もあるので上司以外には伏せていたが、

決定したタイミングで湘南ゆうき村の職員にも伝え、

今後の通院や入院について報告した。

7月下旬【自己血採血】

自分の血液を採るために病院へ。

骨髄を採る=体内の血液量が減る

その為、事前(手術の1~2週間前)に

自己血を採って保存し、手術中に戻す必要がある。

私は1回400mlの採取だったが、

2回に分けて800mlほど採るケースもあるとのこと。

採血中、看護師さんから

「患者さんの体重等によって、骨髄採取する量が決まるんですよ」

と教えてもらい、

「ということは、子どもなのかな?それとも女性?」

なんて勝手に想像しながら、30分程度で自己血が採れた。

自分の血を自分に戻す準備・・とても不思議な感じ。

この時期、自身の体調管理にはこれまで以上に敏感になっていた。

というのも、患者さんはすでに前処置(抗がん剤治療など)に入っており、

もし私が体調を崩してしまえば、骨髄提供そのものが中止になる可能性がある。

「自分の健康が、誰かの命に直結する」

そう考えると、ちょっとした喉の違和感や倦怠感にも神経質になる毎日。

振り返ってみると

骨髄提供までのプロセスで、いちばん辛かったのは、

身体的な負担よりも、「ちゃんと提供できるだろうか」という

そのプレッシャーだったのかもしれない。

今回はここまでにさせていただきます。

次回は入院の様子をお伝えできればと思います。

写真は、『花よりだんご虫』の娘たち。

公園で散歩中、色とりどりの花が咲く中で、

「せっかくだから、花を背景に笑顔の写真を撮ろう!」

と、親として期待がふくらみます。

ところが娘たちはというと......

咲き誇る花には目もくれず、

しゃがみこんで夢中になっているのは地面。

視線の先には、1匹のだんご虫。

「見てー!丸くなったー!かわいいー!」

花なんて目に入っていません。

2人の関心は完全に『花よりだんご虫』。

何度呼びかけてもこちらを見てくれず、

花をバックにした笑顔の写真なんて、撮れるはずもありません。

でもふと、「いや、これでいいんだな」と思いました。

咲いている花の美しさよりも、足元の小さな命を見つけて心を躍らせる姿。

その自由さと感性こそが、今しかない子どもの瞬間なのかもしれません。

思い通りの写真は撮れなかったけれど、

花よりだんご虫に心奪われるその好奇心と自由さに、

なんだか嬉しくなってしまいました。

大人の「こうあってほしい」を

軽やかに裏切ってくれる子どもたちの姿に、

学ぶことは多いなと感じた春の一日でした。

深緑・深呼吸(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾貢)

5月に入り、新緑だった木々の緑がどんどん濃くなっていく季節です。気温が上がるにしたがって、空気に含まれる香りが豊かになり、ふとした瞬間に古い記憶が呼び覚まされることがあります。それを確かめようと、もう一回大きく空気を吸うと、次の瞬間にはもう空気が変わってしまい、記憶も遠くなっていつのどこのことか、はっきりと認識できないけれど、でも確実にその時の気持ちがよみがえります。

世の中が便利になって、身体を使う必要が少なくなっているためか、それとも年齢のせいか、大きく息を吸うようなことが減っているように思います。

近所の市民プールの改装が終わり、一時休止していた水泳を半年ぶりに再開しました。といってもいつまで続くかわからないマイブームです。

中高生の全盛期の水面を滑るような感覚を身体が覚えているので、現在の沈み加減に歯がゆい思いをしますが、それでも、呼吸法を思い出せば、循環器系は結構戻るものだということを発見しました。

深呼吸というとラジオ体操のように「大きく息を吸って~、吐いて~」という順番に思いがちですが、呼吸が浅くなっている人が、いきなり息をたくさん吸おうと思ってもうまくいきません。まず、吐く必要があります。もうこれ以上吐き出せない、というところまで空気を吐き、さらに絞り出します。これが出来れば、吸うほうは自然にできます(苦しいですから)。

吐いて吸う、帰って行く、暮れて明ける、止んで降る、捨てて手に入れる、死んで生まれる...

繰り返し起きる事象の時系列を入れ替えてみると、ものごとの本質が見えてくるような気がして、これもマイブームです。

すべては、太陽と地球と月のバランスによる、回転運動でできあがっているからでしょうか。

写真は、通っている管理釣り場の風景です。水温や時間帯、昆虫の羽化の状況によって魚の活性も変わりますが、ふとした時に見上げる山の景色の移り変わりも楽しいです。