日記

- HOME

- 施設長・課長日記

施設長・課長日記

非日常体験(みらい社・湘南ジョイフル 課長 石川大助)

みらい社の事務所で「モデラート」と書かれたバックナンバーのファイルを見つけた。最初のページには、第2号と第4号のモデラートが挟まっていて、一見するだけで懐かしいと感じる表紙のデザインと字体だ。単色印刷という点でもモデラートの変化を感じさせる。

第4号を手に取りめくっていくと「湘南BOY&GAL」と題したみらい社の夏キャンプを楽しんだインタビュー記事が載っている。写真には、今も法人内でお見掛けする利用者の若かりし姿が!

インタビューでは、

『バーベキュー楽しかった、焼きそば美味しかった』

『カレーを作った、〇〇さんが肉団子を入れて汁たっぷりになりました』

『寝苦しかったね』

『でかいハエ、皆でバッシ!バッシ!ってたたきました』

『〇〇さんがお化けをやったので泣きました』

『仮面をかぶって出てきたから〇〇さんもキャーって言っちゃってね。大笑いしました』

文章を読みながら、なんとほっこりすることか、、、。

日々、緊張感をもって目の前の仕事に向き合う日常ではなく、和気あいあいと笑いあい楽しんでいる非日常が伝わってくる。目隠しをして声を頼りに進むスイカ割りや屋外の解放感、すくいきれない水に触れる川遊び、みんなで作るご飯等、キャンプという非日常での経験は、今の本人たちを作ってきた一つの要素なのだと感じることができる。

みらい社は1991年9月設立して、もうすぐ34年目に突入する。今年も実施予定の日帰り旅行では、どんな非日常が待っているのか楽しみだ。

みらい社内で見つけた写真ポイントのご紹介!

事務所のある建物の階段途中にある窓です。

晴れた日は空がきれいに見えますよ。

「不意の出来事」(湘南セシリア 課長 鈴木保志)

先月、右手薬指の腱を切るケガをした。椅子に座る際、ジーンズの右ポケットに突っ込んでいた手がポケット内に引っ掛かり、抜き損ねた状態で座ったところ、指に圧がかかり「パチン!」とゴムが切れたような音が耳に伝わった。すぐに右手を確認すると、薬指の指先がお辞儀をしたまま伸ばすことができない。整形外科に通院すると腱が切れているとの診断で「マレットフィンガー」と呼ぶらしい。何となく洒落た診断名だが、6週間は金属の支えで固定する必要があり、少々やっかいである。

このような機会なので、脳に新しい刺激を与えるべく歯磨き等、生活の一部をあえて左手で行うように、色々と試すが利き手のありがたみを痛感する。歯磨き一つにしてもぎこちないが、この間は左手で磨くことを決めたため虫歯になり後悔しないよう、最初は必要以上に時間をかけひどく出血をした。現在、5週目に入ったところだが、歯磨き一つにしてもある程度滑らかに磨けるようになってきたことを体感する。

次にピアノを弾いてみることに、この機に左手難度の高い譜面に触れてみるが、左手のパートだけを弾こうとすると、普段弾き慣れた曲であっても自然に手が動かない。これは右手だけでも同様であり、両手一対で脳も体も覚えているからである。右手を膝の上で動かすとつられるように左手の動きを取り戻し、独立した練習がなされていないことを感じる。左右が独立していくと、双方の音が聴き分けられ音のバランス等の制御ができる状況となり、感情移入をしても演奏をコントロールすることができる。わかってはいるが、左手のために作曲されたものでないと面白みもないため継続的な練習が難しい。ちなみに左手だけのために作曲された曲も多数あり、過去に右手を突き指した際に取り組んだ記憶がある。

それにしても定期の内科に加え整形の通院・・・診察の待合で弱気になる今日この頃である。

「15年」(湘南セシリア・みらい社・湘南ジョイフル 施設長 三嶌悟)

梅雨ならではの蒸し暑さが続いています。

私はこの7月で、藤沢育成会に入職して15年となりました。この15年間、仕事やプライベートでも様々な変化がありましたが、多くの方に支えられながら、実りのある15年間だと思っています。

さて、15年前は2009年となりますが、「時事通信社が選ぶ10大ニュース(2009年)特集」で調べてみると、国内の主な出来事は「第45回衆院選で民主党が圧勝し政権交代」や「新型インフルエンザの感染拡大」、「裁判員裁判スタート」のトピックスがありました。 海外では、「新型インフルエンザによるWHOがパンデミック宣言」や「オバマ米大統領就任やノーベル平和賞受賞」、「米大リーグでイチロー選手や松井選手が活躍」がトピックスでした。国内や海外のトピックスを確認したとき、何となくこれまでの状況や今日の内容が似ている感じを受けました。

よく「歴史は繰り返す」とは言いますが、時代の変化が著しい中、「ラテラルシンキング」(水平思考=物事を多角的に考察し、新しく自由な発想を生み出す思考法)で、時代を見据えながら歩みたいと思います。

暑中見舞い申し上げます。みなさまお身体ご自愛ください。

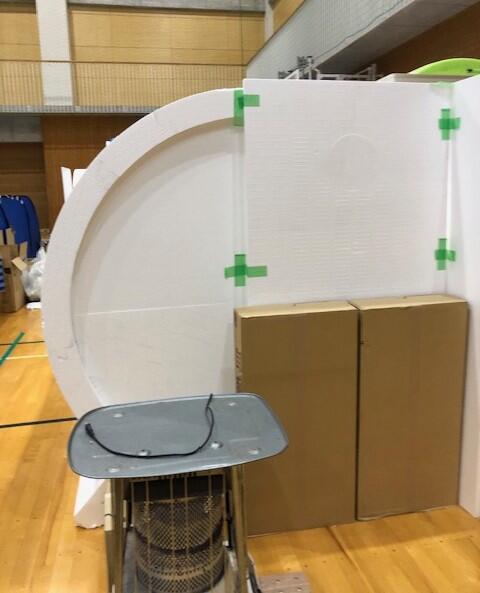

*写真は、先日参加してきた結婚式の宴席です。初めての令和の結婚式を体感してきました。幸せをお裾分けです。

オムライス(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

10年前、同僚に『伝え方が9割』という本をもらい驚いた。

もらう前日に同じ本を自分で購入していたからだ。

当時、書名に『人は〇〇が9割』などと書かれた『9割本』が流行っていた。

月並みな言葉ではあるが、伝え方は重要で大切だ。

しかし、捉え方は相手の状態によっても変わってくる。

先日、夕食が妻の故郷の郷土料理である「芋煮」でおいしかったので

「芋煮おいしいね」と伝えると妻は「ありがとう」と笑顔。

翌日の肉じゃがもおいしかった。

しかし、連日だと昨日の芋煮への信憑性が落ちると思い伝えずにグッと我慢。

その翌日はオムライス。

一口食べすぐに「このオムライスおいしいね」と伝えた。

すると思いもよらない一言が。

「・・昨日の肉じゃがはおいしくなかったの?」

後日聞いてみるとオムライスの日は、仕事がうまくいかなかったそうだ。

伝え方がどんなに良くても

(今回は芋煮で味をしめたことがばれていたのかもしれない)

相手の状態、状況によって受け取られ方は変わる。

どう伝えたかではなく、どう伝わったか・・

オムライスの日、どのような伝え方が良かったのかはいまだにわからない。

写真は横浜イングリッシュガーデンの紫陽花と娘

『感じ考えさせられ』(湘南だいち 課長 大澤 健二)

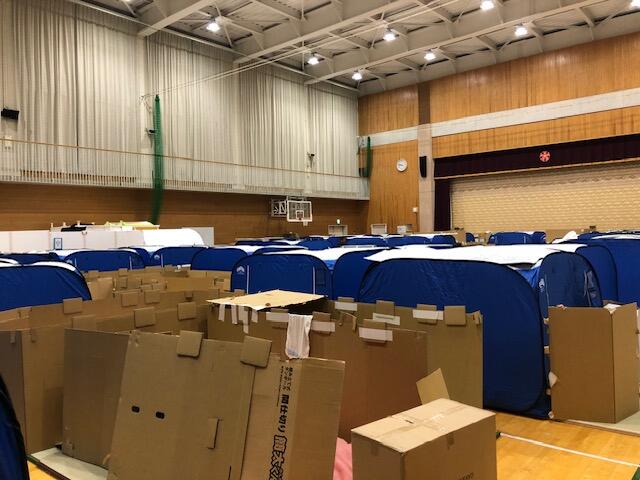

元日の夕方、能登半島を震源とした大きな地震があった事は誰もが記憶されているでしょう。まず、被災された方々、被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

私が施設長・課長日記の原稿を挙げたのはちょうどこの後だった。素直に、このタイミングで日記を書くのは心から嫌だな。と思った事を覚えている。

能登半島の災害からちょうど1カ月がたった2月、能登半島へ知り合いの人と共にボランティアとして入った。

高岡市から入り、氷見市を抜け七尾市の田鶴浜へ。田鶴浜での活動を終え、穴水を通り輪島市へ。半島を北上する中、各都道府県から派遣されている緊急車両や医療関係の車列、全壊、半壊した家屋は半島を北上するにつれ増えていった。

道路は上下にずれ亀裂もあり、至る場所で修復工事をしている。工事車両は岐阜や長野、新潟、京都と近隣県が多い。

輪島に入ると、全壊家屋が路地をふさいでいる場所も多く、来た道を戻る事を続けながら市内中心部へ向かう。正月を迎える装飾や掲示物が2月でもそのままで、非日常を感じた。

住民もほとんど見かけることはなく、復旧のために働く人の姿ばかりが目に入る。

街も人も、日常を失った景色だった。

大きな災害として、南海トラフを震源とした大地震が懸念される今、日常が非日常と変わった時、障がい福祉に従事する私たちは何ができるのであろうか。環境の変化に敏感な福祉サービスを利用する人たちへ、人・物・生活が非日常となった時、どれだけサポートができるのであろうか。そう感じ考えさせられた時間だった。

「パーフェクトデイズ」 (湘南ゆうき村、湘南だいち 施設長 妹尾 貢)

先日、鵠沼にある「シネコヤ」という映画館に「パーフェクトデイズ」という映画を見に行きました。

映画館の素敵な空間も相まって、「いやぁ、やっぱり映画って良いものですね」となってしまいました。

興味のある方は、見てほしいです(以下、少し内容に触れるので、まだの人は、映画を見てから読んでください)。

主人公の平山は、音楽を聴くときはラジカセでカセットテープ(ほとんどが70年代以前の曲)読書は古本屋の文庫本、風呂は銭湯など、50年前でも同じにできたような、毎日を送っています。

そんなふうに、周囲の喧騒と距離を置くように暮らす平山が「人は、同じ世界に生きているようで、実は別々の世界に住んでいる」というようなことを言います。平山の日常にも、違う世界が交差するようなちょっとした出会いがあります。

そんな、ちょっとした人生の交差が、日々を豊かにしているのかもしれません。

違う者同士が出会って現れる日常の豊かさ、我々の仕事は、それを目指しているのではないか、映画を見た後に、そんなことを考えました。

以前は業界用語のような知名度だった「インクルージョン」という言葉も、最近はよく耳にするようになりました。

「インクルーシブな社会の在り方」とはなにか、自分なりに考えたのですが、

一番に思うのは、人の多様なあり方を尊重する社会であること。そのためには、同質的なものが集まろうとする力や、その集団が作ったルールをみなおして、多様な人たちが参加して作ったルールに置きかえていくことが必要だと思います。

ルールを作る人たちは、そのルールが知らず知らずのうちに多数派に有利に働く仕組みになってしまうことを自覚し、少数派のことをよくわかっておくこと、それ以外の人たちも、ルールを作る人が少数派を分かるために情報や意見を届けることがとても大切だと思いました。

そのためには、幼少期からいろんな人が一緒に育ち、普段出会わない人たちと出会い、知らなかった世界の日常を知ることがなにより大切だと思います。

時間はかかるかもしれませんが、じわじわと「インクルージョンふじさわ」を進めていきたいと思います。

(写真はゆうき村がある西俣野、花應院さん近くの隠れ紫陽花ポイントです。散歩がてら探してみてください。)