日記

- HOME

- 施設長・課長日記

施設長・課長日記

呼称(湘南セシリア / 課長 小野田智司)

障害福祉の分野では、利用者の方のお名前をお呼びするときは

"さん付け"としております。

私は職場での意識もあり、

家庭でも子どもに対し"さん付け"が多いです。

また、姉妹なのですが

上の子に対して

「お姉さん」とは呼ばないようにしています。

特に注意をする時等はなおさらです。

そこには「お姉さん」だから

我慢しなくちゃいけないってことを

減らしたい等と考えるからです。

でも姉妹を比較するような場面があるので

その時は「小学1年生」などの

姉妹ではない基準を設けるようにしています。

ある日、妹が姉に対して

「姉姉(ねぇねぇ)」って呼ぶようになりました。

それに姉も素直に応じています。

親としては呼称についてそれなりの考えがあるのですが

姉も妹も「姉姉(ねぇねぇ)」に心地よさをもっているようです。

確かに「姉」であり、

妹は「姉」を「お姉さん」と呼べるのだから...

そういえば私自身も妹に「お兄ちゃん」と

声を掛けられ、何かをねだられるとき

それはそれでうれしかったことを思い出します。

子どもを"さん付け"で呼ぶことは私の考えであり、

子どもの考えも大事にしたいものだなぁと

考えるようになりました。

そんなことを考えているとき、

子どもを支援している職員と次のようなやりとりがありました。

小学校高学年の女の子が職員に"ちゃん付け"で

呼んでほしいと、相談があったとのこと。

職員は高学年であり"さん付け"のこともあるので、

ちょっと考えて...

始めの会などのみんなの前では「○○さん」として

一緒に遊んだりするときは「○○ちゃん」って呼ぶことを

提案することで、納得し笑顔になることが出来たとのことです。

そうだよなぁ

"さん付け"は社会生活では必要なものなので

年齢に合わせて、慣れてほしいものではありますが

誰に どう呼ばれたい かは自分の中にあるのものです。

公の場と私的な場

それぞれの呼び名があることは当たり前の日常ですね。

今日から利用者の方に

どう呼ばれたいかを確認し

実行することは難しいと思います。

"さん付け"という基本のルールを

画一的な捉え方だけにならないよう、

利用者の心に寄り添いながら調整をしていくことも

大事なことだと考えます。

自分の名前を呼ばれるうれしさは

大事にしたいものですね。

ただ「どう呼びたいか」ではなく、

「どう呼ばれたいか」なので

家族や友人ではない私たち職員は

安易に判断はせずに

十分に意識する必要がありますね。

■表紙の写真:

10月上旬 オンライン研修後 湘南あおぞらからの夕暮れ

▲藤沢育成会が県より受託する

強度行動障害支援者養成研修【実践研修】の様子です。

オンラインで行いました。

年明け2月にも2回目を実施予定です。

強度行動障害の状況にある方が、

もっと安心して生活がおくれるよう

支援者を増やしていきます。

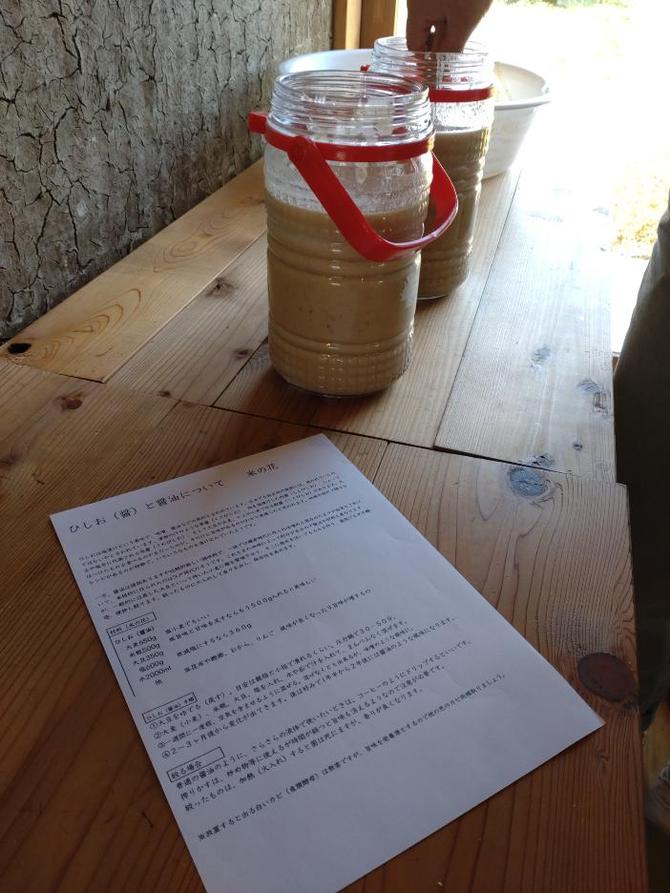

「味噌づくり・醤油づくり」 ( よし介工芸館・アートスペースわかくさ / 儀保 治男 )

今年の5月、散歩中に、「糀」と書かれた看板のある建物を見つけました。その建物はログハウス風の作りで、興味津々で覗いてみると、手作りの味噌づくりと醤油づくりが出来るお店でした。

後日、予約をして味噌づくりを体験しました。材料はお店側で準備をしてくれたので、詰める容器だけを持って行きました。お店の方の説明を受けた後、材料を混ぜ合わせていく作業に取り掛かりました。最初に米糀と塩を混ぜ、その後大豆を入れてすりつぶすように混ぜ、容器に詰めていくという簡単な工程でしたが、ポイントは、詰めた味噌に空気が入らないように詰めるように言われ、圧をかけながら詰める作業を行いました。すべてを混ぜた後、お店の方が、「糀の力で、手がすべすべになっていますよ」と言われたので、手を洗ってみると、とてもすべすべになっていました。

容器に詰めた味噌は、自宅で3ヶ月程常温保管をすると、発酵をしてとても美味しい味噌になりました。普段の料理で使っていくと在庫が少なくなってきたので、第2弾の味噌づくりを9月に行ってきました。発酵のタイミングなども計算しながら、切れ目なく手作り味噌を楽しんでいきたいと思います。

そして11月には、醤油づくりに挑戦しました。醤油も基本味噌づくりと同じ材料で、米糀と塩、大豆を混ぜて、そこに水を加えることで醤油になるそうです。これから3ヶ月程保管しますが、味噌と違って少し手をかけてあげる必要があり、一週間に一度混ぜる作業が大事とのことでした。今度のお正月には、手作り醤油を楽しめそうです。

波多江式インディアン的福祉論!? ⑰ (サービスセンターぱる ・ 湘南ゆうき村 / 副所長 波多江 努)

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

生きているものすべてが、わたしと呼吸を合わせている。

すべての声が、わたしの中で合唱している。

すべての美が、わたしの目の中で休もうとしてやって来た。

あらゆる悪い考えは、わたしから立ち去って行った。

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

わたしの土地は、わたしを静かに取り巻いている。

わたしの畑は、もう耕されることはない。

わたしの家は、笑い声に満ちあふれている。

子どもたちは、うちに帰ってきた。

そう、今日は死ぬのにもってこいの日だ。

私がインディアンを好きになったきっかけの詩です。初めて読んだときは、特に心の動きはなく、「死ぬのにもってこいの日」という言葉に引っ掛かりを感じていただけでした。(また、私の余命が残り少ないとか、人生の岐路に立たされているとか、そういうことは一切ありません。)

自然と共に生き、自分も環境の一部であることや周囲のものに敬いを持ち、今日の自分は周りのおかげと感謝することの大切さを理解しました。

そして亡き父や兄、特別な友人、仕事を通じて知り合った方々、その人たちの「生きざま」から「死ぬことは相手の心に生きること」ということも教わりました。

多くの出来事から学ませてもらった今だからこそ、この詩の魅力が何となくわかる気がするのです。

繰り返しになりますが、また、私の余命が残り少ないとか、人生の岐路に立たされているとか、そういうことは一切ありません。

友人からの注文を受け、久々に長財布を作りました。

「旬を感じる」 ( 湘南ゆうき村 ・ 湘南だいち ・ 湘南ジョイフル / 施設長 三嶌 悟 )

秋の気配がより一層深まり、緊急事態宣言解除から1か月以上が経過しました。

先日、季節感を感じたいと思い、三浦半島の方へ「みかん狩り」に行ってきました。

三浦と言えば、「三浦大根」を代表するように野菜のイメージが強いですが、みかんやスイカの生産も盛んです。11月30日までの期間限定だったので、久しぶりに外出をしました。

渋滞もなく、広いみかん園でしたので、人はいるもののまばらでした。枝からハサミで切ってみかんを刈り食べたときには、外出した喜びとふと以前湘南ゆうき村で行っていた1泊旅行時の「みかん狩り」を思い出しました。ほんの数時間の出来事でしたが、秋を満喫しました。甘いみかんで美味しかったです!!

食欲の秋や紅葉シーズンなど、世の中や仕事においても、「旬」があるかと思います。10月には、「湘南ジョイフル」という新しい施設がオープンするなど、私の中では色々なことが「旬」になっています。この「旬」を取りこぼさないように努力していきたいものです。

2021年もあと少し、体調にも気をつけながら進み続けます。

踏み出す勇気 ( サービスセンターぱる 所長 / 事務局長 石川 歩 )

新型コロナウイルスもだいぶ落ち着いてきましたが、まだまだ自粛が必要な状況ですね。

自粛で増えた「おうち時間」を楽しむ意味もあり、先日、自分の誕生日に電気圧力鍋を購入してもらい、週末の食事作りに活用しています。

これがとても便利で、基本的には食材を切って入れてスイッチを押すだけ。火加減の調節も時間の管理も不要になり、家事の負担軽減につながりました。

事務局長を務めておりパソコン等機械関係の扱いを担当していることから、先進技術好きな印象を持たれがちですが、実は私は頭が固く楽をすることを後ろめたく感じるところもあり、こういった便利家電のようなものを避けていました。

いざ使ってみると多くが便利で心地よく、私に足りなかったのは一歩を踏み出す勇気だったのだなと実感しています。最近ではドラム式洗濯機やBluetooth機器など、コロナ下で過ごす時間が増えた室内の充実を図っています。

福祉事業所でもPC関連の技術導入のみならず、ロボットの活用やICT化なども推奨されるようになってきました。

新しい試みを怖がらず、必要なものを必要な場所で活用出来るよう、頭を柔らかくして検討していきたいものです。

「アフターザレイン」 ( 湘南セシリア・みらい社 / 施設長 石塚 和美 )

コロナウイルスによる緊急事態宣言が9月末に解除となり特別措置法による時短要請も10月24日をもって解除となりました。

感染対策を行いながら、少しずつ元の生活に戻れるよう、このコロナ禍で得た新しい生活様式も取り入れながらこれからの季節を迎えたいと思います。

前回の施設長・課長日記を書いてから4か月。仕事や家事をする日常、家族や親しい仲間を想いながら過ごした日々。なかなか会えない中で、日々の電話やメール、ライン。そして手紙やはがきを出すことも増えました。以前よりも頻繁に連絡を取り合うようになった方々も多いのではないでしょうか。私も、数十年ぶりにいとこから電話があり、びっくりしたと同時に、連絡を取り合うことができるようになりうれしく思った出来事でした。

半面、体調不良時や、そばにいてあげたいときに、すぐに駆け付けることができずにもどかしく思うときもありました。

忙しくしているときには感じないさみしい気持ちやどうにもできない想いを、秋風がセンチメンタルな気持ちにさせます。これは「秋うつ」かなあと思いネットで調べたところ、「日光を浴びてセロトニンの分泌を促す生活を習慣づけましょう」とアドバイスがありました。

この頃は、週末も忙しくなかなか散歩もしていなかったと反省し、散歩を再開、秋風も心地よく感じるようになりました。これからは、自粛していたお寺巡りも御朱印帳を持って出掛けたいと、久しぶりに気持ちがワクワクしています。

お互いを案じながら、まずは自分が元気でいることが一番大事だと感じた秋の日でした。

写真は我が家の庭の数珠。そして家庭菜園にやってきたアゲハチョウの幼虫。彼らにもたくさん元気をもらいました。